千葉県内唯一の漢字4文字市名の大網白里市。平成25年に誕生した新しい市です。ここでは大網白里市の歴史についてご紹介します。

大網白里市域について

大網白里市。冒頭にも紹介したように、平成25年に誕生した新しい市です。

ですがその歴史は古く、江戸時代から「大網宿」として知られ、九十九里(浜)と縁のある「百里」から漢字の「一」を抜いた「白里」が地名の由来とされています。

大網白里市の場所は、千葉県の中央、千葉市の東隣りにあり、市域は東西に細長いのが特徴です。

北西部に千葉市の土気地区につながる台地・丘陵部が広がり、その東には縄文時代の初めから堆積を続けた砂丘列が広がっています。

大網白里市の地区は大きく5つに分けられます。

北西部に位置し、千葉市の土気に接している「山辺地区」。

その隣、西部の丘陵に広がる「大網地区」は、房総東往還と、銚子往還の二つの街道が交わる場所として、古くから栄えてきました。

中央部の広大な田園を有する「増穂地区」は縄文時代に最も早く陸地化の進んだ地区です。

そして西南部の「瑞穂地区」、東部の海に接する「白里地区」があります。

大網白里市のはじまり

大網白里市に人々の暮らしはじめたのは旧石器時代、今から2~3万年前のことでした。

この頃、地球は氷河期にあたり、現在より海面が100m以上低く、大陸と日本列島は陸続きだったといわれています。

当時の遺跡には、大網山田台遺跡群や砂田遺跡群、そして金谷郷遺跡群などがあります。

縄文時代には氷河期が終わり、海面が上昇しました。この変化によって、山辺地区や瑞穂地区の山裾まで海が進入し、その台地上に遺跡群が形成されました。

その後海面が低下し、増穂地区や白里地区も陸地化が進みました。

当時、増穂地区には周囲の地形によって蛇行した河川があったそうです。

弥生時代に水田稲作が伝わり、その河川周辺の低地帯に水田や集落が形成されたと考えられています。

―現在も増穂地区に田園がひろがるのは、縄文時代から続く地形の変化があったからなんですね。

鎌倉・江戸時代の大網白里

鎌倉時代に入ると武士が台頭し、房総に勢力を伸ばしたのは源頼朝の家臣であった「千葉氏」でした。

大網白里市域はというと、台地側の大網方面は土気酒井氏が支配し、平野部の白里方面を東金酒井氏が支配していました。

両酒井氏は北条氏に属していたことから、天正8年(1590)豊臣秀吉の小田原攻めの際、滅亡しました。

市内に存在する集落は、この時代の集落に起源を持つものが多いそうです。

江戸時代には徳川家の支配下におかれ、下総、上総一帯では鷹狩りなどが行われました。市内には徳川家ゆかりの文物も多く残されています。

またこの頃に、月6回開かれた定期市「六斎市(ろくさいいち)」や、高等教育を行う檀林が作られました。

―「檀林」とは現在でいうところの大学のような場所で、市内には小西檀林、宮谷檀林、細草檀林の三檀林が存在したそうです。

「絵馬の宝庫」といわれる

大網白里は「絵馬の宝庫」といわれているのを知っていますか?

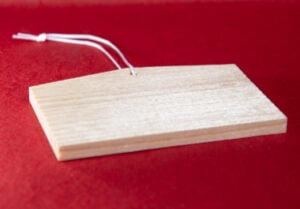

絵馬は、なにかを祈願するときや、願いがかなったお礼として、神社に奉納するもので、その多くには木の板に絵が描かれています。

調査によると、市内には絵馬など総計240点の存在が確認されていて(※)、その多くが江戸・明治・大正期に奉納されたものだそうです。

その中でも縣神社(あがたじんじゃ)で確認された「板絵馬著色武者絵」は県内最古の貴重な絵馬です。

縣神社は酒井氏の守護神が崇め祀られた神社です。天正7年(1579)、酒井伯耆守康治(さかいほうきのかみやすはる)によって大願成就の絵馬「板絵馬著色武者絵」が奉納されました。

この絵馬には、牛若丸と弁慶の京の五条橋での最初の出会いが描かれ、当時のものとしては保存状態もよく県文化財に指定されています。

大網白里の絵馬にはいくつかの特徴があります。ひとつは大絵馬が多く、中には横幅200cmを超えるものもあります。また画題が豊富で歴史画も多いことがあげられます。画題には中国故事、武者絵、英雄伝説の図、寺社参詣の図、風俗・生業などそのジャンルは多岐にわたっています。大網白里が九十九里浜に接していることもあり地引絵馬の奉納もあるそうです。

※『千葉県文化財実態調査報告書』―絵馬・奉納額・建築彫刻―(千葉県教育委員会)、その後の追跡調査による

―大網白里市に歴史的な絵馬がたくさん確認されているんですね。紹介した「板絵馬著色武者絵」は千葉県立中央博物館で保存されています。市内で、最も数多くの絵馬が奉納されているのは、南今泉の稲生神社。その数60点。絵馬・奉納額は通常見学できないそうですが大切に保管されています。

近代・現代の大網白里

江戸幕府が崩壊し、明治時代になると、宮谷(みやざく)本国寺に県庁が置かれました。

本国寺には学問所の宮谷檀林があり、その最盛期には800人もの学僧が学んでいたとされる場所です。

木更津県が設置されるまでの2年9ケ月の間、宮谷県庁として機能し、「宮谷県」は千葉県の発祥の地の一つともされています。

明治4年、宮谷県は木更津県に統合され、明治6年には千葉県が誕生しました。

この頃、米や繭、鶏卵などの農業生産が勢いを増し、特に旧大網町は商業の中心地、物資や人々が行き交う要衝地として栄えました。

明治29年、千葉~大網間に房総鉄道が開通すると、さらに交通の便がよくなり、近代化が進みます。

明治22年4月の町村制の施行、第二次世界大戦後の合併を経て、昭和29年には丘陵(旧 大網町)・田園(旧 増穂村)・海岸(旧 白里町)の3つの特徴ある風土から成る、大網白里町が誕生しました。

その後も豊かな海や自然を活かし農業や漁業を中心に発展しました。

そして高度経済成長期には、千葉市や東京都心のベットタウンとして注目されるようになります。

昭和50年代からは、丘陵地の大網地区を中心に住宅が増え、鉄道の交通アクセス向上によって人口が増加し、平成25年、大網白里市となりました。

-大網白里市の成り立ちを調べるにあたって、ここにかつて“宮谷県”という県庁がおかれていたことを知りました。わずか3年ほどではありますが、大網白里市は千葉県の成り立ちに関わる、重要な地でした。