千葉の街道をゆく、今回は成田街道・佐倉編|歴史ぶらり散歩 【カベルナリア吉田】

前回の成田街道八千代市編に続く佐倉市編。京成勝田台駅の北口前から街並みを楽しみながら歩きます。

風情豊かな「加賀清水公園」や雷電関の碑など数ある歴史に触れながら臼井駅付近がゴールです。

実家の近くに風光明媚な公園が!

京成勝田台駅の北口前で、成田街道は佐倉市に突入した。

ついに佐倉に来た!

……何が「ついに」かというと、なんと実家が佐倉にあるのだ。旅と散策の仕事を始めて20年、まさか実家近くを旅することになろうとは!とにかく東へ向けて成田街道を歩きだす。

前回の八千代編に続き、街道はしばらくの間、国道296号でもある。

幅が狭い往復2車線の道で、交通量も多いので渋滞気味――歩道に変なものを発見。飲み物の自販機の横に、京成電鉄格安切符の自動販売機がある。

なんでこんなところに?

勝田台駅からの切符が「普通」「時差」「土日祝日用」に分かれ、土日祝日券がいちばん安い。勝田台から上野まで520円、確かに駅で買うより安いぞ!

勝田台に住んでいれば、まとめ買いしておきたいが、とりあえず買わずに素通り。そのまま佐倉市内をズンズン東へ進む。佐倉に住んでいた頃は、車でよく通った道だが、昔はなかったチェーン店だらけだ。

牛丼屋、食べ放題の焼肉屋、紳士服量販店に業務スーパー。回転寿司にカラオケハウスに中古バイクセンター、さらにネットカフェ、ハンバーガーショップに中古車買い取りセンターなどなど。

我が故郷もツマらない街になったものだ。まあ最近は全国どこに行っても、幹線道路はチェーン店だらけだけど。いずれ日本の全ての街が、こんな感じになってしまうのかな。

京成線志津駅の手前で「地獄」名義のラーメン屋の角を曲がる。

住宅に挟まれた小道を進むと、突き当たりに小さな赤い鳥居が立ち、くぐった先は――水辺の公園?

木々が茂り、池が広がり、池に木橋も架かる風情豊かな「加賀清水公園」。

地元にこんな風光明媚な場所があるとは知らなかった。 そして清水の名の通り、池の端っこの「清水湧出口」からコンコンと水が湧いている。

案内版によれば、ここに湧く清水を第8代佐倉城主・大久保加賀守忠朝さんが愛飲し、江戸への往来の際に必ず立ち寄ったので「加賀清水」と呼ばれるようになった。

そして成田街道脇の林屋という茶屋が、客にこの清水を振舞っていたそうだ。

チェーン店だらけの旧街道の旅、と思ったら往時の風情は残っていた。そして池の水面が木々を鏡のように映し、美しい。ほとりの木にユズも成って、風流だ。

街道に戻ると、石の灯篭と石碑が並んで立ち「成田山」の3文字が刻まれている。

この石塔群は、かつて街道を旅する人のために建てられた、成田街道道標と常夜灯だ。

向かって右側の石碑には、歌舞伎の七代目市川団十郎さんの俳句が刻まれている。ひときわ大きな常夜灯は、清水を振舞った茶屋「林屋」の前に建てられ、今も同じ場所にあるとのこと。今は常夜灯の背後にマッサージ店が立つが、昔はここに茶屋があったのだ。

さらに進むと歩道沿いの駐車場に、大きな木の切り株だけが残っている。

かつて成田山詣でに向かう人が、木陰で休んだ情景が見えてくる。

だが志津駅を過ぎると、前方にドンドンドーンとタワーマンションが立ち並び、

再び道沿いにチェーン店が連なりだす。ピザショップ、讃岐うどん屋、焼肉チェーンにラーメンチェーン。タワマンに隣接する空き地では、巨大なクレーン車がガガガと唸り、さらに何かを造っている。

開発に次ぐ開発。わが地元ながら、どうなっていくのだろう、この街は。

地元なのに知らなかった名力士

それでも京成ユーカリが丘駅を過ぎると、チェーン店は次第になくなり空が広くなる。交差点で信号を待つ自転車の中学生たちは、みんな白いヘルメット装着。道沿いに立派な瓦屋根の旧宅も立ち、再び街道の風情を感じる。そして――。

住宅が途切れ突然、一面の田んぼと畑が広がった。景色の果てまで田んぼと畑!

タワマンやチェーン店が立つずっと前、街道筋の佐倉はどこも、こんな感じだったのだろう。

南北に流れる手繰(たぐり)川に架かる手繰橋を渡ると、

住所が佐倉市臼井台に変わる。臼井はかつての宿場町、そしてここでついに成田街道は、国道296号と分かれる。道はグッと狭くなるが、車が少なくて歩きやすく、足取りも軽くブラブラと進む。

路地に迷い込む。転がり落ちそうに急で、カーブだらけの下り坂を、どんどん下る。そうしてたどりつた「谷底」に……ここに墓地?

お墓がたくさん並び、その一角にひときわ大きな石碑が立ち、力士の絵が刻まれている。雷電為右衛門顕彰碑。

江戸時代の寛政から文化年間にかけ、無敵の強さを誇った力士、雷電関。ご本人は信州の生まれだが、奥様の「おはん」さんが臼井の人。戦績は21年間34場所で254勝10敗、勝率96.2%。そして当時の身長197㎝、体重168.7㎏!

顕彰碑には等身大の雷電関が刻まれ、なんとまあ大きいこと! さらに大きな手形の木看板も。

そして僕は今日まで、地元ゆかりの大力士がいることを全く知らなかった。地元の旅は、住んでいても知らなかったことを、新たに発見する旅なのだ。

街道に戻るとT字路に突き当たり、石碑「臼井宿丁字路道標」が立つ。

正面に「右 成田ミち」と刻まれる通り、街道はここで右折。そして昔はT字路を「丁字路」といったのだ。

道標に従い右へ進むと、さらに「おはん」夫人の甘酒茶屋跡も。「おはん」さんはその昔、成田詣での客に甘酒を振舞った茶屋「天狗さま」の看板娘。関脇時代の雷電関が立ち寄り、彼女に一目ぼれして妻にして、晩年の雷電関はここ臼井に住んだそうだ。

さらに進むと三差路に突き当たり、信号に「中宿」の表示。

そして横断歩道の脇に石碑「臼井町道路元標」が立つ。

ここが臼井宿の中心のようだ。

明治時代に新政府は全国の街道の道路調査を行い、里程を示す元標を各地に設置した。さらに「明治天皇臼井行在所」の碑も立ち、

とにかくこの場所の歴史の深さを感じさせる。

街道を行くなら、ここで中宿三差路を右折。だがあえて左に曲がり、住宅に挟まれた細い上り坂を進むと、高台の公園に出た。

臼井城址公園。

ここに臼井城があった。

臼井城址から印旛沼を望む

千葉氏一族の臼井氏は、1114(永久2)年から約450年間、この臼井の地を領主として治めた。城の基礎は14世紀中ごろに築かれたとされ、戦国時代は原氏が城主だったが小田原落城により滅び、以後は酒井家の居城となった。――案内板に書かれているのは、中学高校の日本史で習わないことばかり。地元にいながら臼井氏も、原氏も酒井家も知らなかった。

そういえば小学4年の時、社会の授業で「わたしたちの佐倉市」という本を読まされたかも。でもそこは暴れざかりの小4男子だから、読んじゃいなかったのだ。それから数十年の時を経て今、地元の歴史を学んだわけである。

公園には「名勝・臼井八景」のひとつ「城嶺夕照」の案内板も立っている。臼井氏の子孫が、夕映えの美しい城跡の嶺に立ち、かつて城主だった祖先を偲んだそうだ。

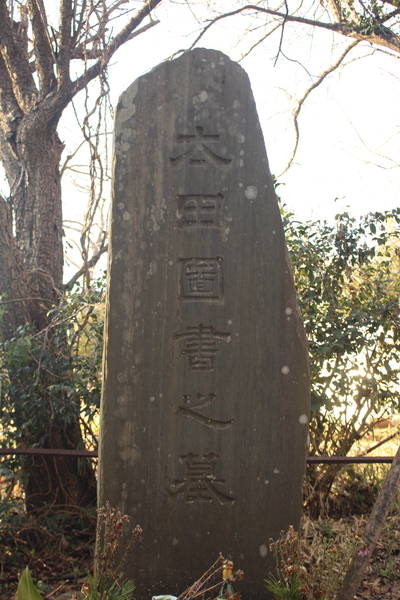

さらに1479(文明11)年に臼井城を攻めて討ち死にした、太田道灌の弟・太田図書の墓もある。

公園の近くには、竹林もうっそうと茂り、喧騒から遠く離れて――ここに臼井城があった頃の数百年前に、時がさかのぼるように感じる。

公園から街を見下ろす。眼下はるかに家がひしめく臼井市街、その向こうに印旛沼が見える。絶景だ。

僕はこんな美しい場所に住んでいたのか。

実家がある方向を眺めながら、勝田台からここまで歩いた疲れを、しばし癒した。

中宿三差路から成田街道に戻り、京成線の踏切を渡って、街道は再び国道296号線と合流する。臼井駅が近くに見えて、ここにも道標が立ち「西 江戸道」「さくら道」と刻まれている。

ようやく佐倉市を半分ほど歩いたようだが……日が傾いてきた。

佐倉は広い。今日はここまでにして、残り半分は日を改めて歩こう。

というわけで成田街道の旅、佐倉編は後編「臼井~佐倉」に続く! ふう、疲れた。